BESUCH

IM BIER - UND OKTOBERFESTMUSEUM MÜNCHEN, 25.05.2023

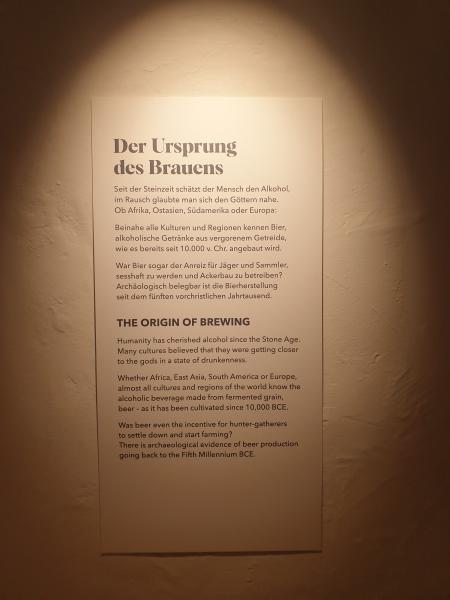

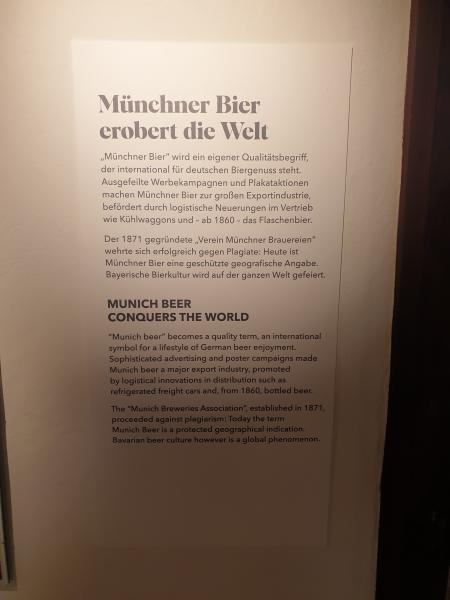

Das Bier

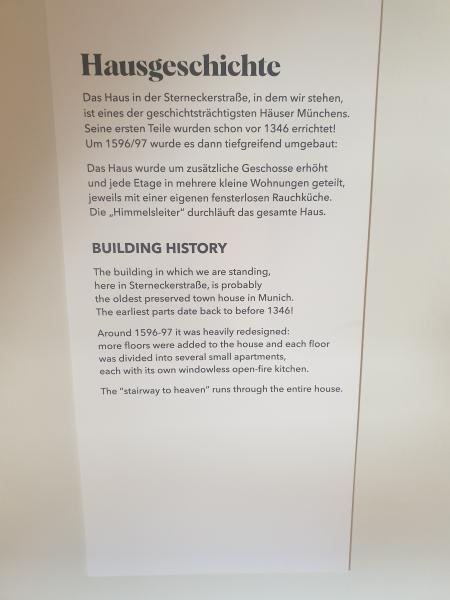

- und Oktoberfestmuseum befindet sich in der Sternecker Straße in

der Altstadt von München, unweit des Isartors. Die ersten Teile des

Hauses wurden bereits vor 1346 errichtet, um 1596 / 1597 wurde das Haus

dann tiefgreifend umgebaut. Die Ausstellung beginnt im vierten Obergeschoss.

Hierhin kann man sowohl den Aufzug, als auch die sogenannte "Himmelsleiter"

nutzen, was - wie ich finde - viel nostalgischer wirkt. Die "Himmelsleiter"

ist eine endlos lang wirkende Treppe, die vom Erdgeschoss bis zur vierten

Etage durchgeht. Es sieht nach vielen Stufen aus, hält sich aber

tatsächlich in Grenzen. Für Personen im Rollstuhl oder Leute

mit Kinderwagen ist die Ausstellung trotz Aufzug leider nicht geeignet,

da es auch mehrere Treppenabsätze gibt, die ohne jegliche Hilfsmittel

überwunden werden müssen. Anhand des Dachgebälks erkennt

man das Alter des Hauses, nur die Wände und der Boden wurden erneuert.

Trotz der neu wirkenden, breiten hellen Bodendielen knarzt es an allen

Stellen, was dieses Haus durchaus auch zusätzlich zu seinem Alter

in gewisser Weise "wertvoll" macht. Ein knarzender Boden gehört

zu jedem alten Haus dazu. Der Eintritt ins Museum beträgt vier Euro,

das Museum hat Dienstag bis Samstag von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Sonntags, Montags und an Feiertagen ist das Museum geschlossen. Für

alle, die schon immer mal mehr wissen wollten über das Bier und seine

Herstellung und über das Oktoberfest, hier ist man durchaus gut aufgehoben.

Die Ausstellung ist zwar nicht sonderlich groß, beinhaltet aber

doch viele Informationen über den Ursprung und die Herstellung von

Bier, aber auch über den Werdegang des Oktoberfests und ist liebevoll

eingerichtet. Auch die verschiedenen Gaststuben sind sehr gemütlich.

Das Schild

überhalb des unscheinbar wirkenden Eingangs ins Museum

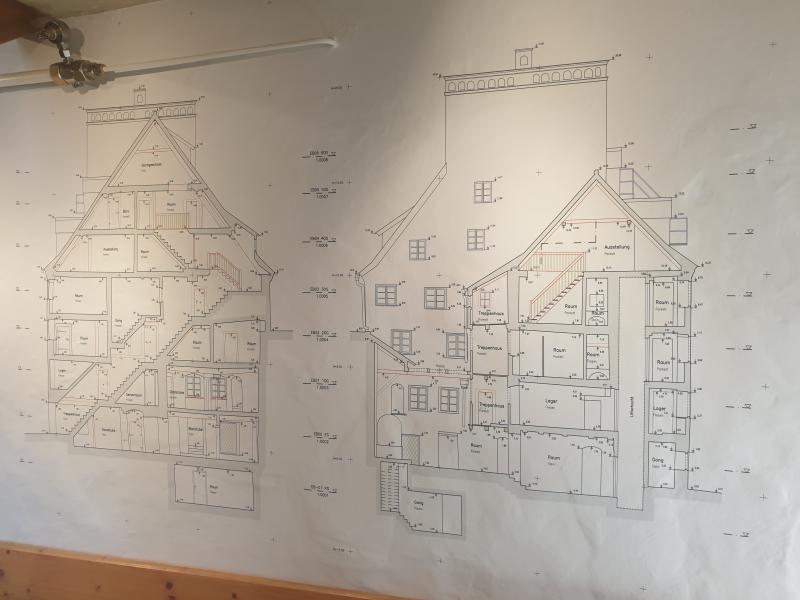

Dieser

Plan mit dem Querschnitt des Hauses hängt in der Ausstellung aus.

Deutlich sieht man auch die eingezeichnete "Himmelsleiter".

Dieses

originelle Bierfuiz´l bekommt man als Eintrittsticket in das Bier

- und Oktoberfestmuseum.

Die alte

Holztür weist den Weg zur Ausstellung, bzw. erst mal zur "Himmelsleiter"

Die "Himmelsleiter,

hier von oben nach unten fotografiert. Schier endlos lang!

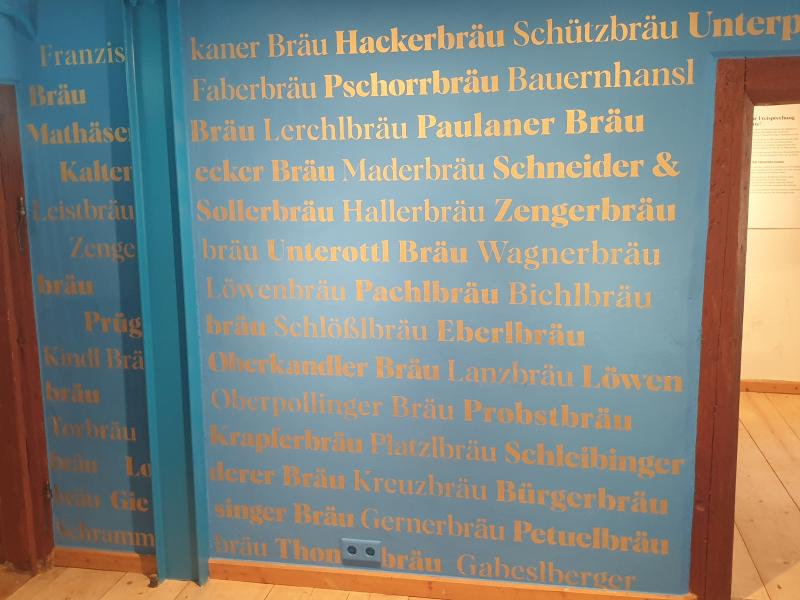

Einige

Brauereinamen sind zu erkennen, die es auch heute noch gibt. Unter anderem

Pschorr Bräu, Spaten Bräu oder Löwenbräu.

Eine sogenannte

"Weichtafel" auf der ersichtlich ist, wie lange der Hopfen schon

einweicht, das Gewicht in Doppelzentnern und woher die Gerste kommt

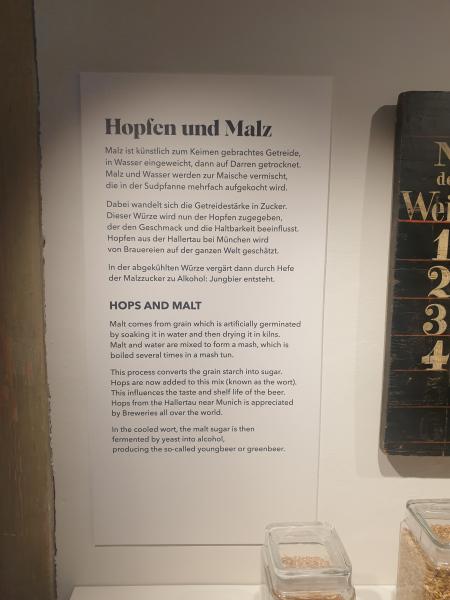

Was ist

"Hopfen und Malz" eigentlich?

Hier "Pilsner

Malz"

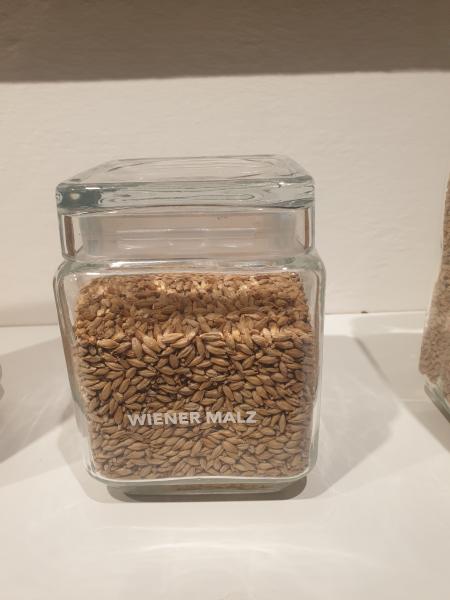

Hier "Wiener

Malz"

Hier "Münchner

Malz"

Hier "Golden

Swaen" Malz

Hier "Caraaroma"

Malz

Und hier

noch "Röstmalz"

Hopfenspalter

Hopfenpellets

"Hersbrucker Spät"

Hopfen

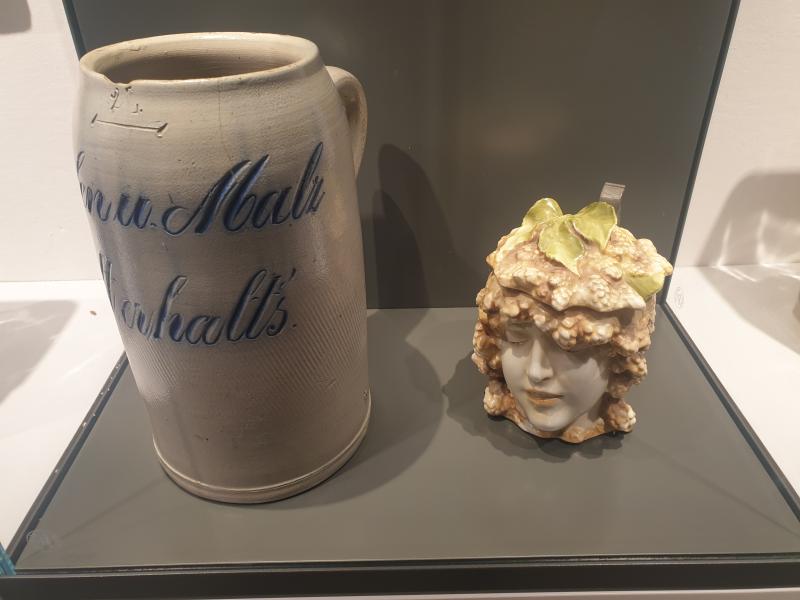

Der bekannte

Spruch "Hopfen und Malz, Gott erhalt´s" war und ist an

vielen Stellen immer noch zu lesen und zu hören.

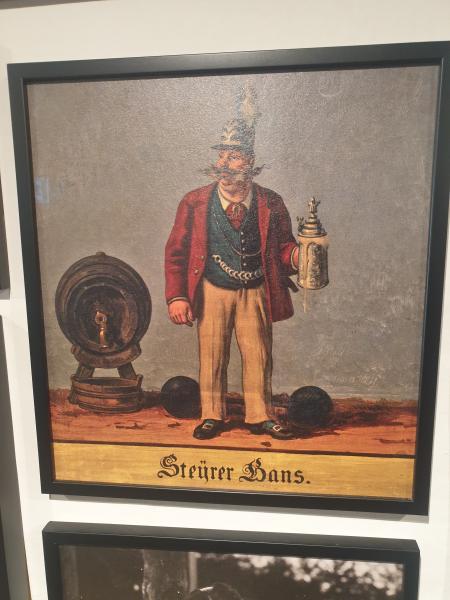

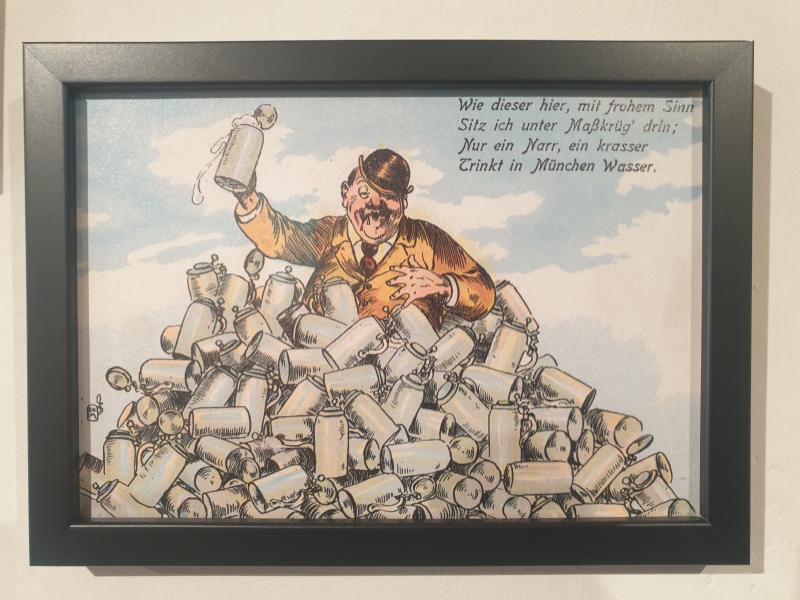

Einige

alte Bier - und Werbeschilder

Hier wird

dargestellt, wie Bier gebraut wird und welche Schritte dafür nötig

sind. Das fertige Bier besteht zu über 90 % aus Wasser, dessen Reinheit

für die Qualität entscheidend ist. Bier braucht also mehr als

normales Grundwasser. Die Tiefbrunnen unter den Münchner Brauereien

dringen zu Wasserreserven aus der Eiszeit vor. Nur aus diesem reinen,

mineralhaltigen Wasser darf das echte Münchner Bier gebraut werden!

220 Meter Tiefe und 13.000 Jahre alte Wasservorkommen sind schon eine

Ansage!

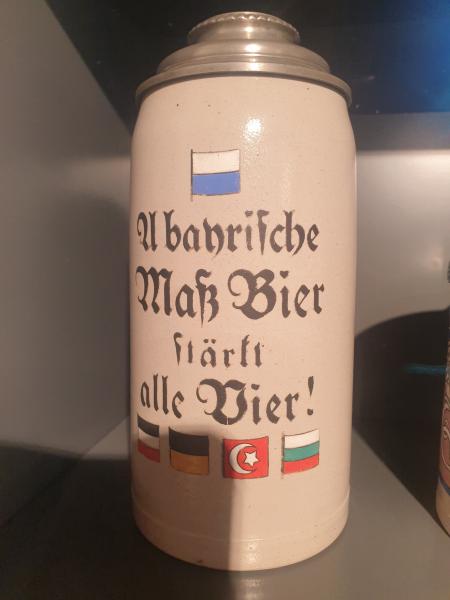

Zwei verschieden

gestaltete Bierkrüge

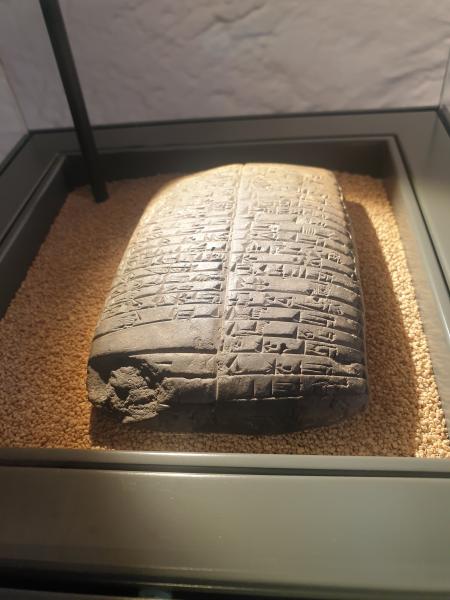

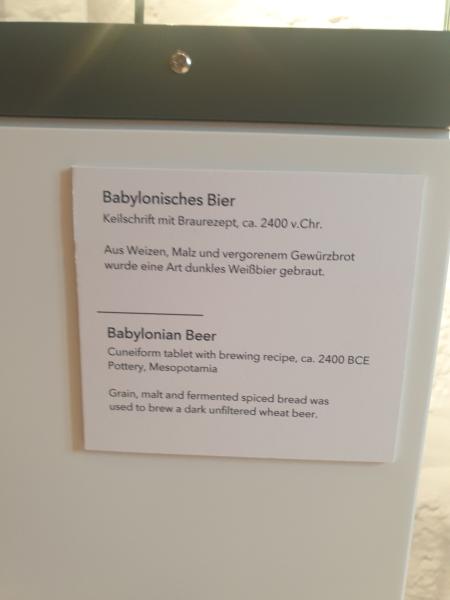

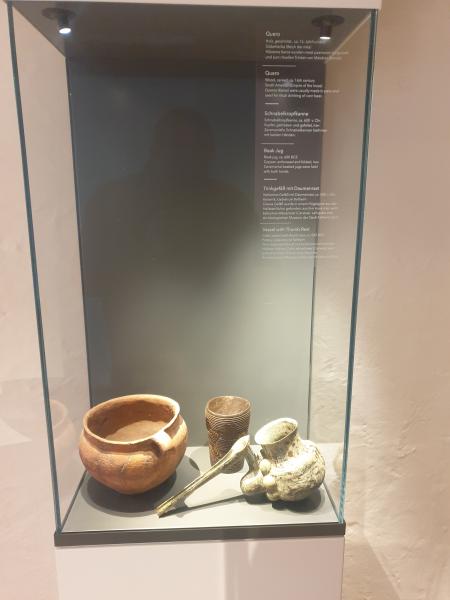

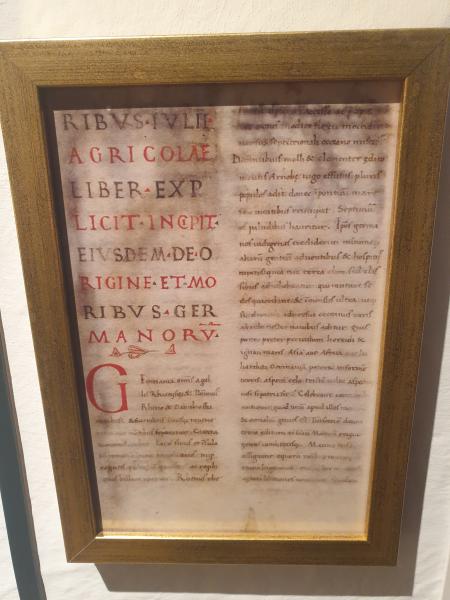

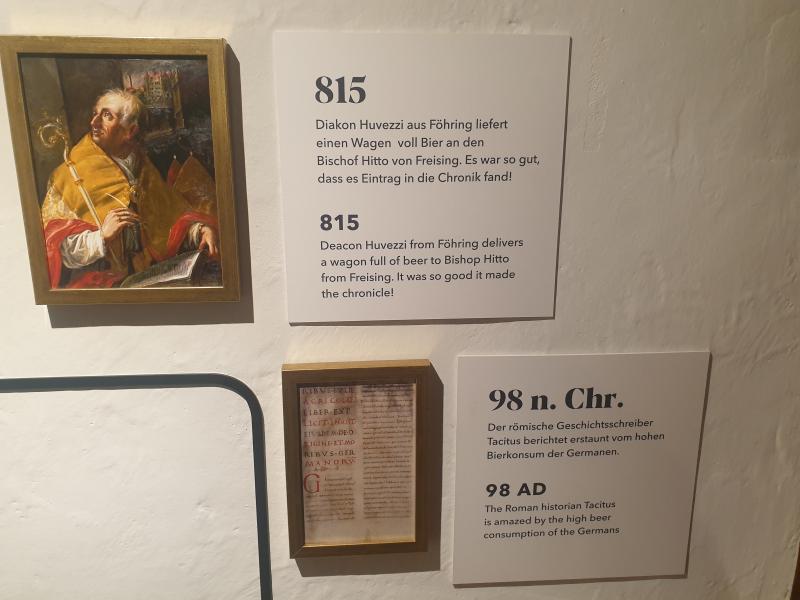

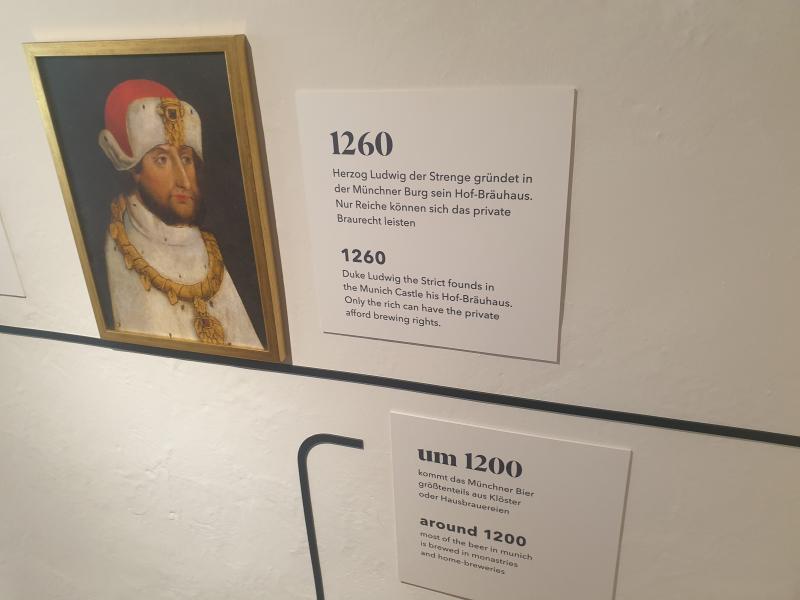

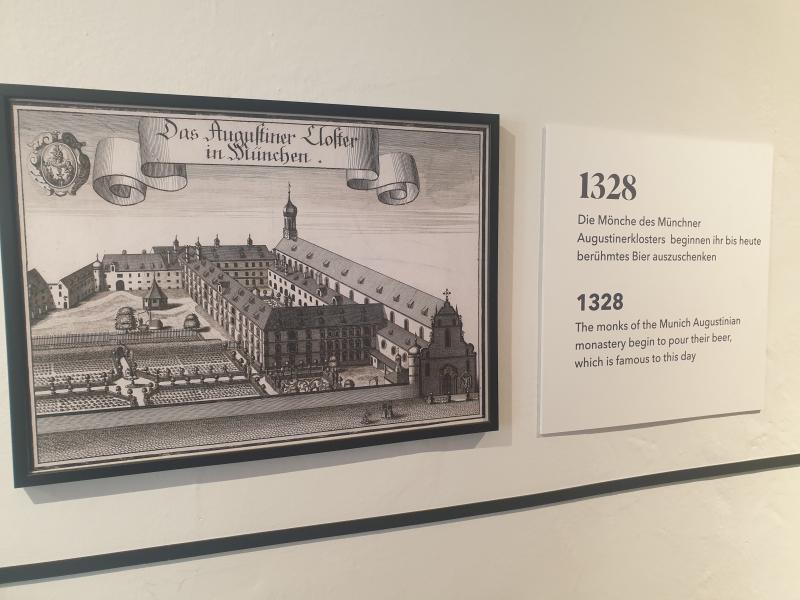

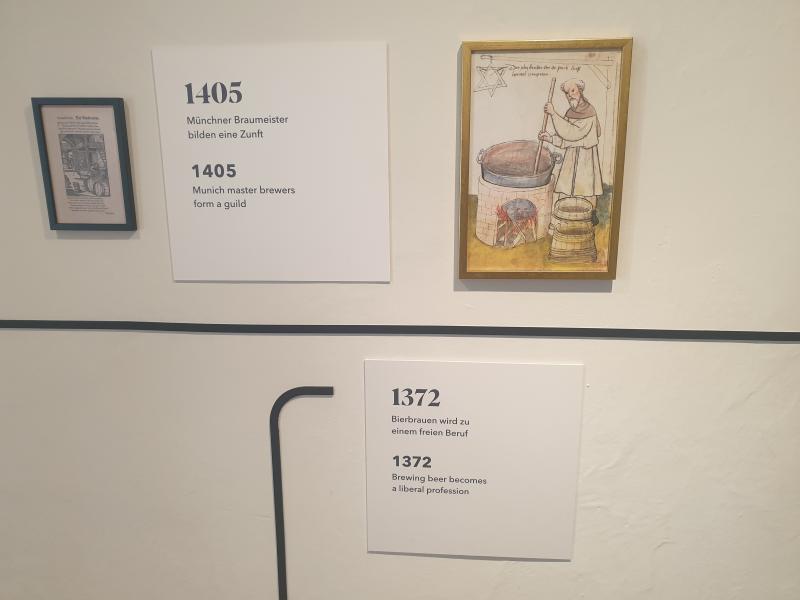

Viele archäoligische

Funde und erste Schriftquellen belegen die Bedeutung des Bieres in Mesopotamien.

Der babylonische Hammurabi - Codex (um 1700 v. Chr.) regelt den Bierausschank

und nennt bereits 20 Biersorten!

Sehr gut gelungen der

Schriftzug "Notausstieg" in altdeutscher Schrift

Alte Dachbalken

verraten das Alter des Hauses. Die Holzdecke wurde bei der Renovierung

neu eingezogen.

Neuer Fußboden,

alte schmale Treppe. Gute Kombination!

Am Fuße

des alten Dachbalkens liegen Hopfensäcke.

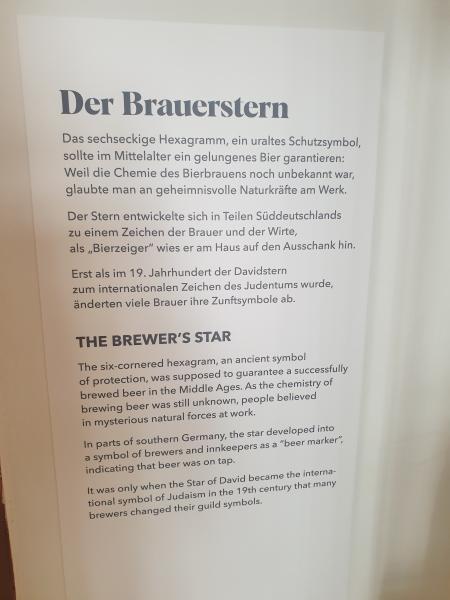

Bierkanne und Krüge

mit dem Brauerstern, 1850 - 1880, Steinzeug, geritzt und bemalt, aus Süddeutschland

Unzählige

Brauereinamen zieren die Wände dieses Ausstellungsraumes, wie die

drei oberen Bilder zeigen.

Das Haus

in dem das Museum untergebracht ist als Modell

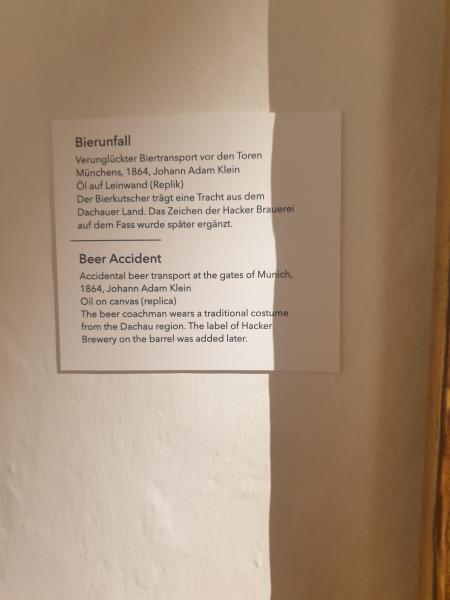

Dieses Schild beschreibt

das Bild unten, einen "Bierunfall".

Die Pferde

scheuen, der Wagen kippt und der Gerstensaft schäumt aus dem Fass.

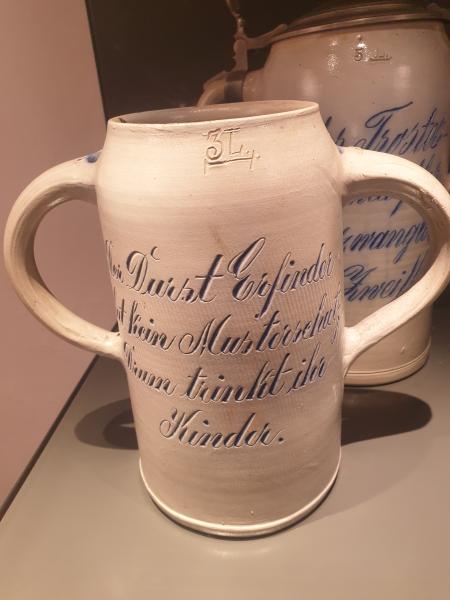

Um 1800

hatte Bayern 93 verschiedene Flüssigmaße! 1809 wurde eine Norm

- Maß von 1,069 Litern festgesetzt. Mit einem Füllstrich geeicht

wurden nicht nur Krüge, sondern vor allem die Ausschankgefäße,

die sogenannten "Gatzen". Viele Gäste brachten noch eigene

Trinkgefäße mit. "Die Mass" wurde zur Bezeichnung

für Bier an sich! Erst mit der Gründung des deutschen Reichs

1871 wurde der preußische Liter zur Standardfüllmenge.

Ein Steinzeugkrug

mit zwei Henkeln und 3 Liter Fassungsvermögen, im Hintergrund ein

weiterer Steinzeugkrug mit Zinndeckel und sagenhaften 5 Litern Fassungsvemögen!

Sogar in

Form der Frauentürme gibt es Trinkkrüge!

Wohl ein

erster Versuch, ein "Bierfest" zu veranstalten war der "Keferloher

Markt"

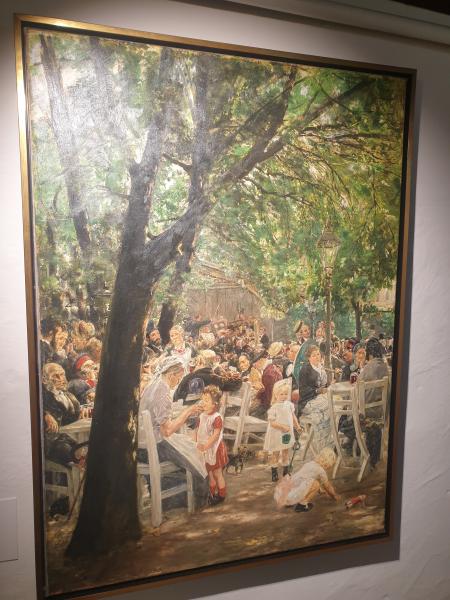

Schon bald

gab es die ersten Biergärten. Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts

ist die Zeit der Industrialisierung und des Städtewachstums, oft

begleitet von großen sozialen Spannungen. Dies weckt die Sehnsucht

nach einer heilen Welt. Die Kunst des Biedermeier entdeckt den Biergarten

mit seiner heiteren Idylle in sommerlicher Natur. Die frühe Werbegrafik

macht dieses Bild zur Marke. So entsteht das bis heute typische Image

Bayerns - es ist die Geburt der bayerischen Gemütlichkeit.

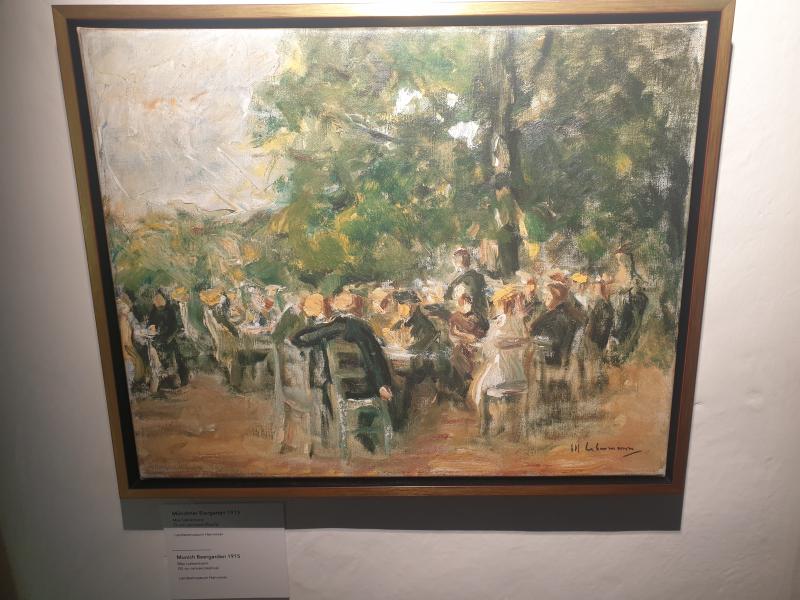

"Im

Sommerkeller". Als Naturprodukt verdirbt Bier bei Wärme schnell.

Seit 1539 gab es daher das Sommerbrauverbot. Nur von September bis April

durfte man brauen. Das Märzenbier wurde besonders stark gebraut,

um es über den Sommer länger haltbar zu machen. Das Bier wurde

in tiefen, kühlen Kellern gelagert, über denen Kastanienbäume

für Schatten sorgten. 1812 wird erstmals im Sommer über den

Kellern der Ausschank erlaubt. Der Biergarten entsteht!

Hier einige

bemalte Zinndeckel von Bierkrügen

Auch Glaskrüge

in verschiedenen Variationen sind ausgestellt.

Eine witzige Idee,

zwei aufeinander gestapelte Bierkisten zu einer Sitzgelegenheit umzuwandeln!

Das sind

mal schöne "sechs richtige"! Besser als im Lotto! :-) Das

Bild zeigt auch die größten Brauereien Münchens. Augustiner,

Hacker - Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner und Spaten.

Ein ausgestellter

Eisschneider. Ohne Kühlung funktioniert das Bierbrauen nicht! Aus

zugefrorenen Gewässern wurde früher das Eis in den Wintern in

harter Handarbeit herausgesägt und mit Pferdewagen in die Brauereikeller

gefahren. Großbrauereien brauchten jährlich über 20.000

Tonnen!

Pferdegeschirr für

Brauereipferde, wie man sie auch auf dem Oktoberfest sieht.

O´zapft

is! Jedes hölzerne Bierfass muss angezapft werden. An einer dafür

vorgesehenen Stelle hämmert man das spitze Ende eines Zapfhahns ("Wechsel")

ins Holzfass. 1950 eröffnet der Münchner Bürgermeister

erstmals das Oktoberfest mit einem öffentlichen Fassanstich. "O´zapft

is!" ("Es ist angezapft!") ist seit diesem Jahr der Startschuss

für zwei Wochen Feierrausch.

Traditionell

wird der Fassanstich in der Schottenhamel Festhalle vollzogen.

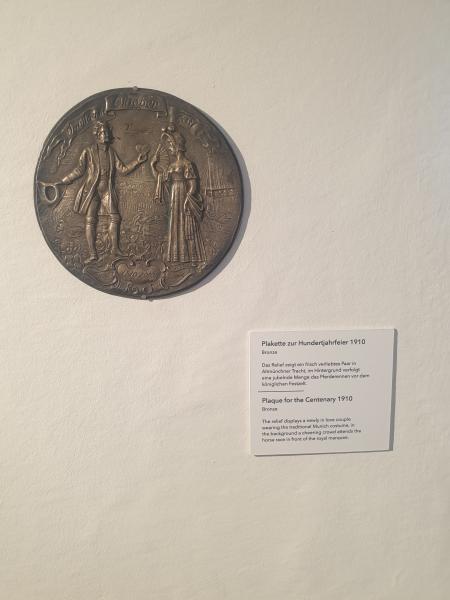

Diesen

beiden hat München das Oktoberfest zu verdanken. Da Lucki und die

Resi :-), auf gut deutsch König Ludwig und seine Therese. Von daher

kommt auch der Name des Veranstaltungsortes, der THERESIENWIESE. Zur Hochzeitsfeier

der beiden veranstaltete König Ludwig auf genanntem Gelände

ein rauschendes Fest, das anfangs noch durch Pferderennen "aufgepeppt"

wurde. So entstand nach und nach die "WIES´N", das heutige

Oktoberfest.

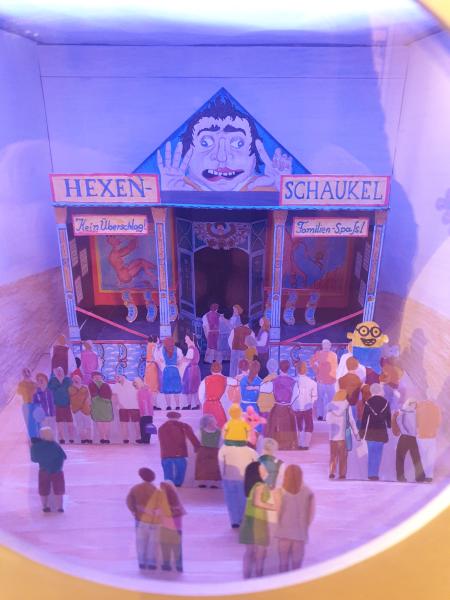

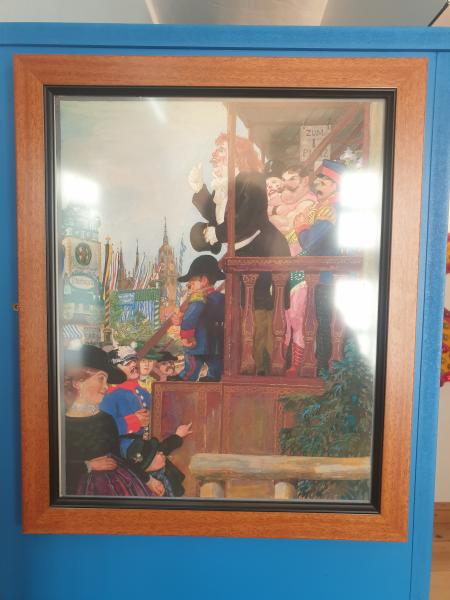

Im "Kaleidoskop"

findet man nicht nur den originalgetreuen (Papier-) Nachbau des Toboggan....

...sondern

auch vom traditionellen "Teufelsrad"...

...vom Fahrgeschäft

"Calypso"...

...von

einem Autoscooter...

...von der "Krinoline",

einem der ältesten Fahrgeschäfte auf dem Oktoberfest...

...von

der "Hexenschaukel"...

...oder vom Kettenkarussell.

Hier das

"Kaleidoskop", in dem man oben gezeigte alte Fahrgeschäfte

als Papiermodell bewundern kann.

Zurück

zur Übersicht

© by koalamuc.de

2023